-

Qui sommes-nous ?

-

Donateurs

-

Fondations & Projets

-

Bénéficiaires

-

Actualités

Project

Activités éditoriales

Culture et diversité

Art

Préservation du patrimoine culturel

Projet en cours

Activités éditoriales

Soutien des activités éditoriales

En 2024

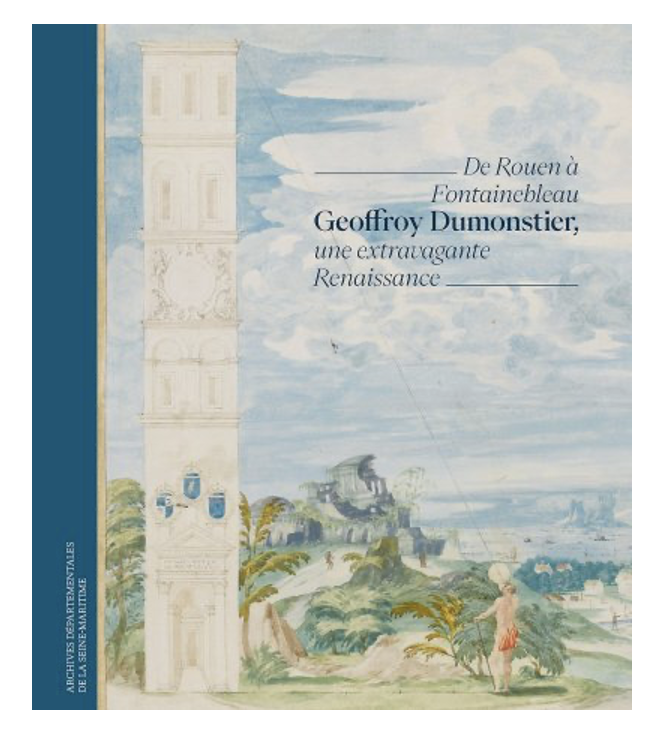

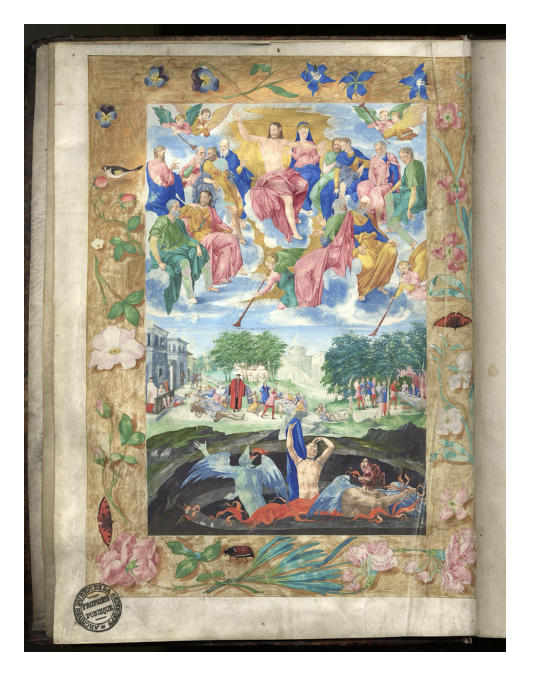

En octobre 2024 était inaugurée à Rouen une exposition Geoffroy Dumonstier, conçue sous l’égide des archives départementales avec l’aide de la BnF et du Louvre. Auparavant, Dominique Cordellier m’avait demandé si je pouvais la soutenir. Cette proposition ne pouvait me laisser insensible, s’agissant d’un artiste de la Renaissance et d’un Rouennais. Geoffroy Dumonstier (c1504-1573) n’est pas le personnage le plus connu de la dynastie des Dumonstier (ses fils Étienne, Pierre et Cosme, ses petits-fils Pierre II et Daniel, son arrière-petit-fils Nicolas), mais il a joué un rôle-clé dans l’histoire de l’art et tout le mérite de l’exposition a été de le mettre en valeur pour la première fois, avec un catalogue qui restera un ouvrage de référence. Qu’on en juge : Geoffroy a été peintre, enlumineur du roi, dessinateur et graveur, il a travaillé auprès de Rosso à Fontainebleau, il a fourni des modèles pour les sculpteurs ou les céramistes dont le célèbre Masséot Abaquesne… Les AD de Seine-Maritime qui détiennent son chef d’œuvre, le Jugement dernier et les œuvres de miséricorde (1552, voir infra), étaient bien placées pour organiser cette exposition et montrer son apport à l’art de l’enluminure déjà mis en valeur par Sylvie Béguin. Elles ont pu acheter encore récemment une de ses rarissimes gravures (26 planches, que la BnF est seule à posséder en totalité).

En octobre 2024 était inaugurée à Rouen une exposition Geoffroy Dumonstier, conçue sous l’égide des archives départementales avec l’aide de la BnF et du Louvre. Auparavant, Dominique Cordellier m’avait demandé si je pouvais la soutenir. Cette proposition ne pouvait me laisser insensible, s’agissant d’un artiste de la Renaissance et d’un Rouennais. Geoffroy Dumonstier (c1504-1573) n’est pas le personnage le plus connu de la dynastie des Dumonstier (ses fils Étienne, Pierre et Cosme, ses petits-fils Pierre II et Daniel, son arrière-petit-fils Nicolas), mais il a joué un rôle-clé dans l’histoire de l’art et tout le mérite de l’exposition a été de le mettre en valeur pour la première fois, avec un catalogue qui restera un ouvrage de référence. Qu’on en juge : Geoffroy a été peintre, enlumineur du roi, dessinateur et graveur, il a travaillé auprès de Rosso à Fontainebleau, il a fourni des modèles pour les sculpteurs ou les céramistes dont le célèbre Masséot Abaquesne… Les AD de Seine-Maritime qui détiennent son chef d’œuvre, le Jugement dernier et les œuvres de miséricorde (1552, voir infra), étaient bien placées pour organiser cette exposition et montrer son apport à l’art de l’enluminure déjà mis en valeur par Sylvie Béguin. Elles ont pu acheter encore récemment une de ses rarissimes gravures (26 planches, que la BnF est seule à posséder en totalité).

Ses dessins qui constituent le cœur de l’exposition ont été étudiés par Dominique Cordellier. Ils sont principalement d’inspiration religieuse et souvent des dessins préparatoires à des peintures, sculptures, vitraux, céramiques réalisés par d’autres artistes. C’est là où l’on voit le rôle, plus central qu’on ne pouvait le croire, de Geoffroy dans l’histoire de l’art à la Renaissance. L’exposition se termine par l’évocation d’un travail un peu à part réalisé pour un des fils d’Henri II : Usages géométriques de l’astrolabe, suite de douze dessins aquarellés détenus par le Louvre, dont on voit ici les feuillets. Ils étaient destinés à illustrer un ouvrage du mathématicien et astronome Johann Stöffler, qui a connu plusieurs rééditions à l’époque mais dont les schémas étaient peu accessibles. Voilà notre homme transformé en pédagogue !

Ses dessins qui constituent le cœur de l’exposition ont été étudiés par Dominique Cordellier. Ils sont principalement d’inspiration religieuse et souvent des dessins préparatoires à des peintures, sculptures, vitraux, céramiques réalisés par d’autres artistes. C’est là où l’on voit le rôle, plus central qu’on ne pouvait le croire, de Geoffroy dans l’histoire de l’art à la Renaissance. L’exposition se termine par l’évocation d’un travail un peu à part réalisé pour un des fils d’Henri II : Usages géométriques de l’astrolabe, suite de douze dessins aquarellés détenus par le Louvre, dont on voit ici les feuillets. Ils étaient destinés à illustrer un ouvrage du mathématicien et astronome Johann Stöffler, qui a connu plusieurs rééditions à l’époque mais dont les schémas étaient peu accessibles. Voilà notre homme transformé en pédagogue !

⁎

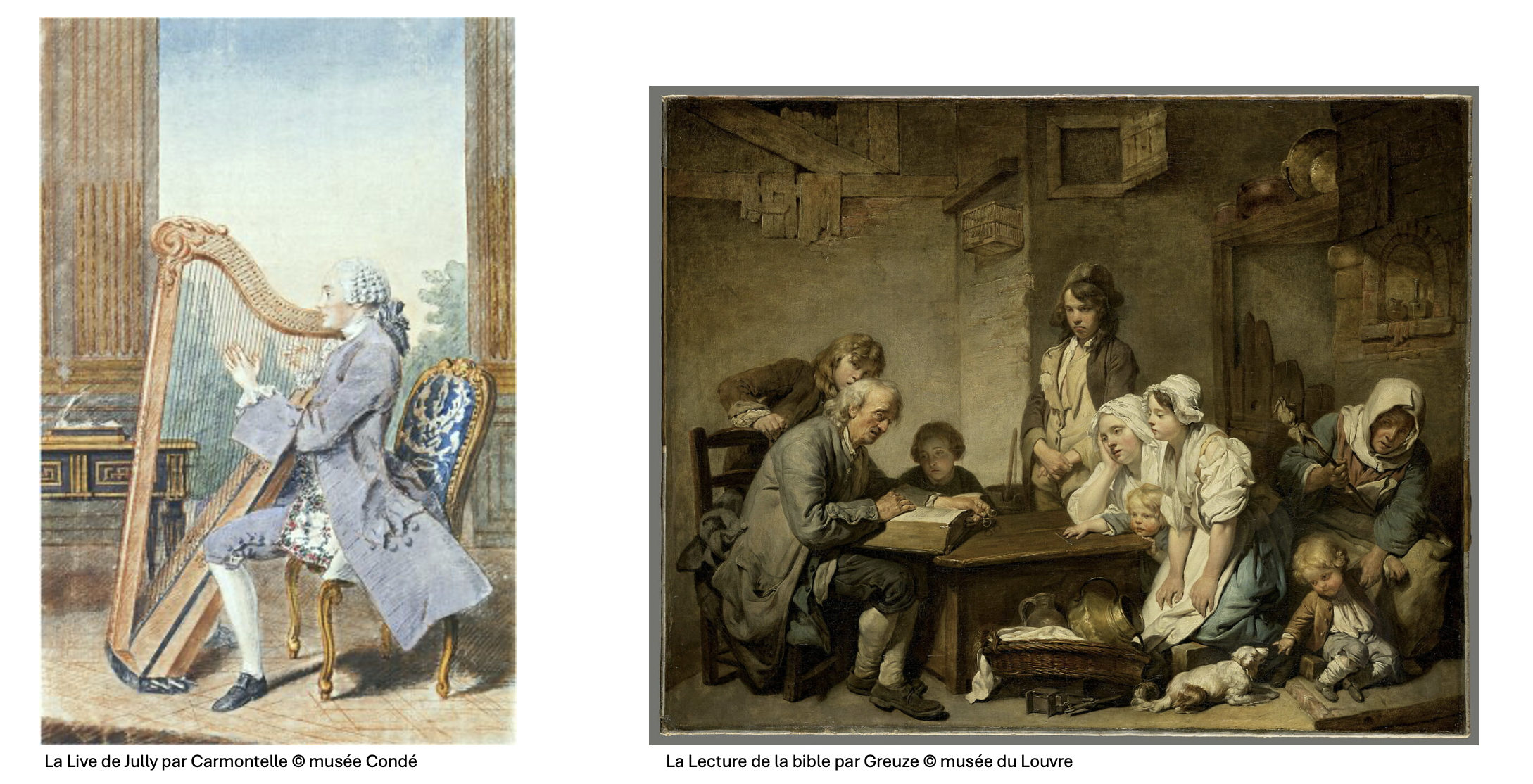

Depuis plusieurs années, nous suivions le travail accompli par Marie-Laure de Rochebrune sur le grand collectionneur du XVIIIe siècle La Live de Jully (1725-1779). Elle s’est adressée aux éditions Liénart pour la publication de cet imposant ouvrage qui est sorti en novembre 2024. Le livre est préfacé par Colin Bailey, déjà auteur d’une étude sur La Live parue en 1988 et d’une autre sur le Patriotic Taste. Vincent Droguet enchaîne avec un brillant avant-propos qui part du portrait de La Live par Greuze, où il rappelle le rôle de Marie-Laure dans la redécouverte du goût à la grecque cher à La Live à travers une exposition qui a circulé en Europe. L’ouvrage est divisé en trois parties :

Depuis plusieurs années, nous suivions le travail accompli par Marie-Laure de Rochebrune sur le grand collectionneur du XVIIIe siècle La Live de Jully (1725-1779). Elle s’est adressée aux éditions Liénart pour la publication de cet imposant ouvrage qui est sorti en novembre 2024. Le livre est préfacé par Colin Bailey, déjà auteur d’une étude sur La Live parue en 1988 et d’une autre sur le Patriotic Taste. Vincent Droguet enchaîne avec un brillant avant-propos qui part du portrait de La Live par Greuze, où il rappelle le rôle de Marie-Laure dans la redécouverte du goût à la grecque cher à La Live à travers une exposition qui a circulé en Europe. L’ouvrage est divisé en trois parties :

- Un milieu familial, social et littéraire extrêmement brillant, où on apprend, entre autres, que son père, fermier général, lui a donné le goût des collections et que la fréquentation des salons parisiens de sa famille ou de sa célèbre voisine madame Geoffrin a renforcé ce goût.

- Un homme de son temps, avec deux milieux professionnels : la Maison du Roi où il partage avec Dufort de Cheverny la charge d’introducteur des ambassadeurs, et l’Académie royale de peinture et de sculpture où il été élu en raison de ses talents de dessinateur et graveur, mais aussi de l’importance de sa collection. Il y retrouve Caylus, Jullienne, Watelet, Mariette et Bergeret, du beau monde ! Mariette en particulier a joué un rôle de conseiller auprès de La Live. Ce dernier est de son temps quand il collectionne les œuvres de ses amis peintres : Chardin, Greuze, Vien, Demachy, Lagrenée l’aîné, Carle van Loo, plus que les classiques tableaux flamands des siècles précédents. L’installation de ses collections dans les deux premiers hôtels qu’il a occupés à Paris, rue Saint-Honoré (subsistant), puis rue de Ménars (disparu), est évoquée par Vincent Droguet dans cette partie. Dans celui où il est mort, rue d’Artois, il avait déjà vendu ses collections.

- L’ampleur et la qualité des collections de La Live de Jully. Yohan Rimaud nous montre que sa collection de peinture, commencée en 1752 sur des bases classiques, subit une inflexion par la suite quand il vend des maîtres anciens pour ne plus acheter que des tableaux d’artistes français contemporains, soit en vente publique soit directement auprès des artistes amis. A l’instar de son père, il commande des tableaux à Natoire. Il obtient même le privilège de pouvoir accéder au fonds d’atelier des artistes décédés, Rigaud, Coypel ou Jean-François de Troy. De ce dernier, il a acheté une paire de grands tableaux, Suzanne et les vieillards et Loth et ses filles. Nous avons eu la chance de pouvoir retrouver le premier et de l’offrir au MNHA Luxembourg. L’accrochage, réparti sur sept pièces rue de Ménars, s’attache à montrer les filiations du XVIIe au XVIIIe ou à susciter les comparaisons, comme l’autoportrait de Rigaud à côté de celui de Largillière. Il est mis en valeur dans le catalogue qu’il publie en 1764, où il analyse chaque œuvre. Son exemplaire personnel est passé en vente fin mars 2024 ! Puis Xavier Salmon présente sa collection de pastels et dessins, à commencer par les deux portraits au pastel du maître de maison par Greuze et Ducreux. Dans la sculpture du XVIIe, Alexandre Maral a sélectionné quelques morceaux de bravoure : un Nicolas Coustou, un Jacques Sarazin et un Pierre Puget. La moisson XVIIIe telle que présentée par Lionel Arsac est plus conséquente ; tous les grands noms sont là : les Coustou (dont des ricordi des Chevaux de Marly hélas disparus), Nicolas Adam, Edme Bouchardon, J-B II Lemoyne, M-A Slodtz, Ladatte, Saly (dont La Live grava les dessins),Vassé, Pigalle, Falconet, J-J Caffieri, Pajou (qui réalise son buste), encore une fois on retrouve le goût de La Live pour l’art contemporain français. Vincent Bastien nous explique qu’outre sa propre activité de graveur, La Live a collectionné les portraits gravés et autorisé très libéralement la gravure des tableaux de sa collection, au premier rang desquels Greuze, ce qui nous laisse un précieux souvenir de tableaux disparus.

On en arrive à un autre gros morceau : le mobilier qui sert d’écrin à une partie de la collection, étudié par Alexandre Pradère. C’est un peu une surprise car La Live opte pour des meubles en ébène opulents mais sévères, d’abord de Boulle, puis commandés à Baumhauer et Caffieri. Tout est parti en 1756 du plus coûteux achat de La Live : la bibliothèque de Boulle qui était chez Fagon fils au début du siècle, dont les éléments, cinq armoires encadrées de pilastres, vont couvrir trois panneaux d’une pièce de l’hôtel de la rue de Ménars. D’autres achats de meubles Boulle confirment le goût de La Live pour ce style, dont deux commodes actuellement au Louvre. La deuxième étape est la commande l’année suivante d’un bureau et d’un cartonnier à Baumhauer qui livre ce qui sera sans doute le chef d’œuvre du goût à la grecque cher à Marigny (aujourd’hui à Chantilly, décrit par Mathieu Deldicque). Le même ébéniste fournit encore vers 1760 quatre bas d’armoires vitrés toujours en ébène et bronze doré pour accueillir la collection de coquillages que La Live commence à réunir en 1758. Quand il emménage rue de Ménars en 1762, cet ensemble mobilier est un peu à l’écart de la collection, réparti dans les deux dernières pièces sur jardin : un salon qui accueille la bibliothèque de Boulle surmontée de sculptures, et un cabinet flamand qui  accueille les coquilliers, deux tables assorties (voir photo), le bureau et le cartonnier, dans un important décor de Caffieri couvrant les murs et la cheminée dont l’effet devait être spectaculaire. Des tableaux flamands en harmonie avec le mobilier ont été accrochés aux murs. Après avoir traversé les pièces où sont présentées tant de peintures aimables du XVIIIe français, le contraste doit frapper le visiteur ! Enfin, Patricia de Fougerolle nous présente la bibliothèque de La Live, qui fait la part belle aux livres à gravures comme le Dezallier d’Argenville qui a guidé ses achats de coquillages, mais réserve aussi une place à ses amis écrivains au premier rang desquels Voltaire.

accueille les coquilliers, deux tables assorties (voir photo), le bureau et le cartonnier, dans un important décor de Caffieri couvrant les murs et la cheminée dont l’effet devait être spectaculaire. Des tableaux flamands en harmonie avec le mobilier ont été accrochés aux murs. Après avoir traversé les pièces où sont présentées tant de peintures aimables du XVIIIe français, le contraste doit frapper le visiteur ! Enfin, Patricia de Fougerolle nous présente la bibliothèque de La Live, qui fait la part belle aux livres à gravures comme le Dezallier d’Argenville qui a guidé ses achats de coquillages, mais réserve aussi une place à ses amis écrivains au premier rang desquels Voltaire.

De 2019 à 2023

La fondation a souhaité compléter son éventail d’interventions en faveur de l’histoire de l’art par des activités éditoriales. A partir de 2019, elle a soutenu pour une période de cinq ans la prestigieuse revue Versalia, qui publie chaque année des études de haut niveau sur le château de Versailles. Cette revue avait un déficit structurel laissé à la charge des Amis de Versailles qui l’ont fondée en 1998 à l’initiative de leur président, Olivier de Rohan.

La fondation a souhaité compléter son éventail d’interventions en faveur de l’histoire de l’art par des activités éditoriales. A partir de 2019, elle a soutenu pour une période de cinq ans la prestigieuse revue Versalia, qui publie chaque année des études de haut niveau sur le château de Versailles. Cette revue avait un déficit structurel laissé à la charge des Amis de Versailles qui l’ont fondée en 1998 à l’initiative de leur président, Olivier de Rohan.

Parmi ses principaux contributeurs, on peut citer Christian Baulez, Annick Heitzmann, Frédéric Didier, Jacques Moulin, Jean-Claude Le Guillou, Yves Carlier, Alexandre Maral, Marie-Laure de Rochebrune, Stéphane Castelluccio, Julien Lacaze, Jean-Jacques Gautier, Béatrix Saule, Jean-Christian Petitfils, Jérémie Benoît, Laurent Condamy, Élisabeth Maisonnier et Renaud Serrette.

La forte identité de la revue est aussi due à son graphisme et à sa mise en page, que l’on doit depuis des années à Françoise Bayle. Il y a un numéro par an, qui commence toujours par une revue des acquisitions de l’année précédente ; celle-ci fournit un panorama complet et riche de documentation sur l’activité de la conservation. Ensuite viennent les articles de fond, normalement tous consacrés à Versailles ou en lien étroit avec.

⁎

2023

A l’automne 2023, la fondation a soutenu comme elle s’y était engagée le catalogue de l’exposition du trésor de Notre-Dame au Louvre. Cette exposition a révélé sous un jour nouveau un trésor que l’on avait l’habitude de voir dans la sacristie de la cathédrale. Certes, il ne reste pratiquement rien du trésor accumulé sous l’Ancien Régime, dont les reliquaires ont été envoyés à la fonte, mais l’effort de reconstitution de ce trésor commencé dès l’Empire et amplifié par la suite a donné des résultats spectaculaires. C’est là que l’on mesure le talent des artisans du XIXe siècle, dignes continuateurs de leurs aînés. Présenté dans quelques pièces, cet ensemble éblouissant était parfaitement mis en valeur, et la riche documentation du catalogue donnait toutes les explications nécessaires. La présentation du trésor proprement dit était complétée par des documents ou tableaux provenant de divers musées, dont Carnavalet, la BnF, les Archives nationales et Cluny.