-

About Us

-

Donors

-

Foundations & Projects

-

Beneficiaries

-

News

Project

Dons au Musée de Cluny

Culture et diversité

Art

Projet en cours

Dons au Musée de Cluny

Un baiser de paix en ivoire

En 2024, lors de la fameuse vente Spitzer d’avril, nous avons joué de malheur : deux plats de Manises avaient été retenus, l’un du XVe, l’autre du XVIe. La veille de la vente, des marchands venus à l’exposition ont émis des doutes sur le premier, que l’expert a préféré retirer de la vente dans l’attente d’examens scientifiques. Quant au second, nous avons pu l’avoir à bon compte mais il a été cassé après par les manutentionnaires. L’hôtel Drouot a eu le front de nous dire qu’il allait arranger cela avec un peu de colle !!!

En 2024, lors de la fameuse vente Spitzer d’avril, nous avons joué de malheur : deux plats de Manises avaient été retenus, l’un du XVe, l’autre du XVIe. La veille de la vente, des marchands venus à l’exposition ont émis des doutes sur le premier, que l’expert a préféré retirer de la vente dans l’attente d’examens scientifiques. Quant au second, nous avons pu l’avoir à bon compte mais il a été cassé après par les manutentionnaires. L’hôtel Drouot a eu le front de nous dire qu’il allait arranger cela avec un peu de colle !!!

Après un long hiatus, les dons ont repris en 2025. Le 14 mai, lors d’une vente Lynda Trouvé où figurait une curieuse collection d’ivoires, Séverine Lepape a retenu ma proposition d’un baiser de paix de la fin du XVe. Le sujet est un saint Sébastien percé de flèches, mais ce qu’il a de très étonnant, c’est qu’il est présenté comme tiré à bout portant par deux cruels archers à la mine patibulaire ! D’après le musée de Cluny, c’est inspiré librement d’une gravure de Jean d’Ypres, et de fait, on retrouve un baiser de paix de ce type au musée de Gand. Raymond Koechlin, qui en parle dans son ouvrage sur les ivoires gothiques français, qualifie ce travail de populaire, réalisé par des artisans insensibles au pathétique et à l’émotion, mais dont la naïveté est savoureuse. Il a référencé notre exemplaire alors qu’il était dans la prestigieuse collection Octave Homberg, ce qui a un peu inquiété mes amis du musée, persuadés que d’autres réagiraient. Ce ne fut pas le cas !

Un élément de retable

Peu après, une nouvelle occasion d’enrichir les collections du musée s’est présentée : le 18 juin, dans une vente Giquello de haute époque, était proposé un élément du retable de la Sainte Maison dont Cluny avait déjà trois reliefs. Le culte de la Sainte Maison de Lorette avait suscité en France au tournant du XVe et du XVIe siècles un vif engouement dont ont subsisté quelques rares témoignages. On s’efforçait de faire passer pour miraculeuse la translation de la maison dite de l’Annonciation où l’archange Gabriel était apparu à Marie de Nazareth. C’est peu avant la prise de la ville par les Arabes en 1291 que cette translation a eu lieu, sans doute par des chrétiens qui ont voulu la sauver et non par des anges. Le point d’arrivée a été le territoire de Recanati sur la côte adriatique. La construction d’une imposante basilique autour de cette modeste maison est postérieure de deux siècles.

Outre son intérêt évident pour Cluny, le dossier avait attiré l’œil du mécène car il avait un an auparavant offert à la BnF une plaque en bronze doré du XVIe siècle sur ce thème, où on voit la Vierge Marie assise sur la Sainte Maison. L’élément acquis par Cluny montre une scène d’adoration, dernier épisode de l’histoire de la Sainte Maison telle que racontée par le gouverneur du sanctuaire vers 1470, d’où fut tiré un cycle d’au moins sept estampes. La taille de cet élément (48 x 41) donne une idée de celle du retable entier. Se fondant sur des analogies stylistiques, les conservateurs pensent qu’il a été réalisé dans le Beauvaisis ou le Valois au tout début du XVIe siècle. On remarque que la maison de Marie est figurée comme une construction modeste alors même qu’au cours des siècles elle a été surchargée de sculptures.

Le seul problème est que les trois éléments déjà à Cluny, que l’on dit venir de l’abbaye d’Ourscamp, ont une polychromie ancienne, alors qu’au contraire l’élément acquis a été décapé et a la couleur miel du vieux chêne. Le musée n’envisage pas d’harmonisation et cette différence permettra de faire comprendre au public l’évolution du goût au XIXe siècle. Un siècle plus tard, on en est à recolorier par des projections les façades des cathédrales…

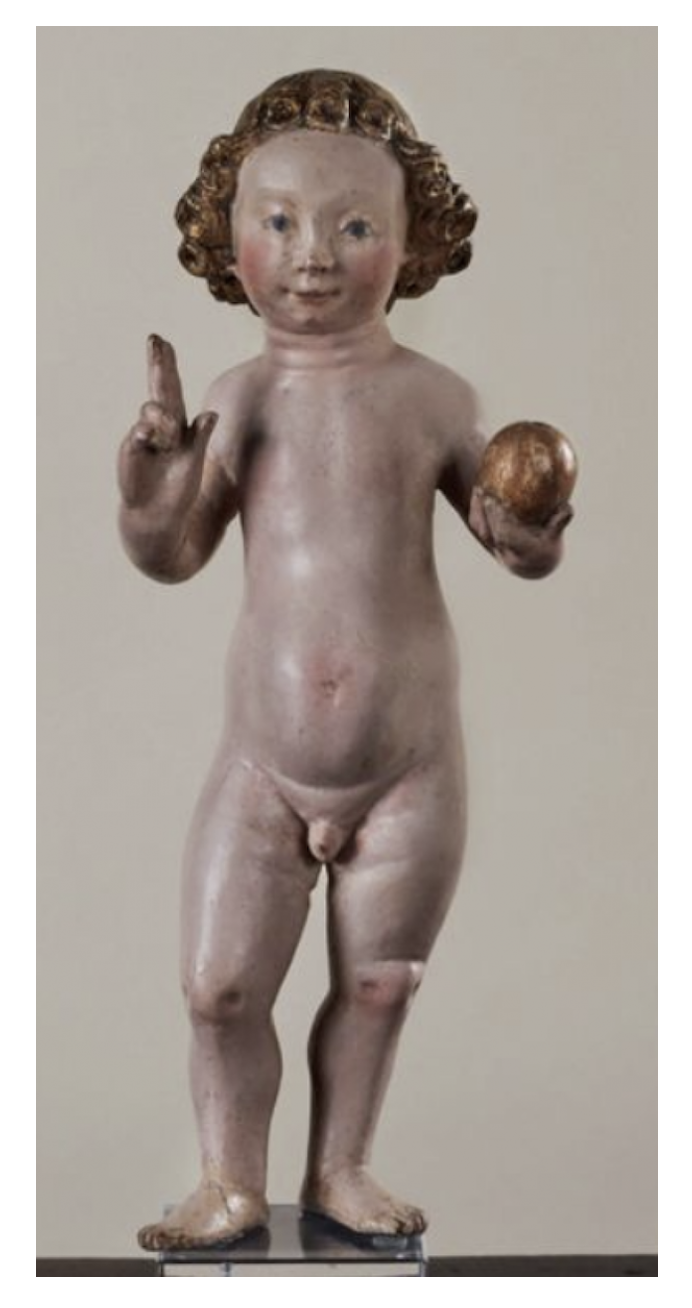

Un Enfant Jésus malinois

Le 18 décembre 2019, au cours de la vente Pierre Bergé de haute époque, le musée de Cluny a pu acquérir avec notre soutien un Enfant Jésus en noyer sculpté et peint, fabriqué à Malines vers 1500 et à usage de dévotions privées. L’intérêt pour le musée était double : il détenait déjà toute une série de productions malinoises de l’époque : une Vierge à l’Enfant, un Saint Michel, une Sainte Barbe, une Sainte Anne trinitaire, et, peut-être s’y rattachant mais tout au moins brabançon, un spectaculaire berceau de dévotion. Manquait l’Enfant Jésus, fort rare et seulement présent jusqu’ici au Louvre. Cet exemplaire-ci est d’autant plus intéressant que la polychromie d’époque est en relativement bon état et qu’il porte sous le pied la marque au fer de Malines. Il importait donc de compléter la série. D’autre part, le musée a prévu en 2020 une exposition sur la vie quotidienne au Moyen Age, qui comportera un chapitre sur les pratiques de dévotion privée où les productions malinoises seront exposées.

Le 18 décembre 2019, au cours de la vente Pierre Bergé de haute époque, le musée de Cluny a pu acquérir avec notre soutien un Enfant Jésus en noyer sculpté et peint, fabriqué à Malines vers 1500 et à usage de dévotions privées. L’intérêt pour le musée était double : il détenait déjà toute une série de productions malinoises de l’époque : une Vierge à l’Enfant, un Saint Michel, une Sainte Barbe, une Sainte Anne trinitaire, et, peut-être s’y rattachant mais tout au moins brabançon, un spectaculaire berceau de dévotion. Manquait l’Enfant Jésus, fort rare et seulement présent jusqu’ici au Louvre. Cet exemplaire-ci est d’autant plus intéressant que la polychromie d’époque est en relativement bon état et qu’il porte sous le pied la marque au fer de Malines. Il importait donc de compléter la série. D’autre part, le musée a prévu en 2020 une exposition sur la vie quotidienne au Moyen Age, qui comportera un chapitre sur les pratiques de dévotion privée où les productions malinoises seront exposées.

L’usage était d’offrir un Enfant Jésus aux jeunes femmes entrant dans les ordres, à charge pour elles de lui confectionner une garde-robe. A propos de ce Christ enfant à l’attitude avenante et au sourire aimable, Alexandre Lafore dit que sa nudité rappelle la nature humaine du Fils de Dieu mais que le geste de bénédiction qu’esquisse sa main droite et le globe (autrefois crucifère) qu’il tient dans la main gauche renvoient à la nature divine du Sauveur du monde (1). Il ajoute que cette sculpture constitue un support idéal pour la méditation et la prière dans la sphère privée, chez les laïcs comme dans les couvents et les béguinages où se développent alors des pratiques dévotionnelles privilégiant les formats réduits et les objets manipulables (1).

(1) Alexandre Lafore, Deux sculptures médiévales préemptées à l’hôtel Drouot, Tribune de l’Art, 21 décembre 2019

Un coffret d'amour

Le corpus des coffrets à estampes est bien connu : on en recense environ 130 exemplaires, la plupart créés entre 1485 et 1515, tous ornés à l'intérieur du couvercle d'une estampe, rare ou unique, appartenant aux incunables de ce type d'impression. Les estampes étaient généralement à sujet religieux et on pense que les coffrets servaient de bibliothèque portative pour conserver des livres pieux, rendus précieux par leurs enluminures. D'où des serrures perfectionnées, souvent dissimulées. Leur couvercle, qui pouvait être légèrement bombé, recelait une cachette, destinée en principe à conserver des reliques. Ces ensembles servaient visiblement à des dévotions privées, ce qui justifiait la présence d'une estampe religieuse au revers du couvercle.

En juin 2017, est passé en vente un coffret à estampes fort différent, qui avait été repéré et proposé par nous. A couvercle très bombé, il était couvert intérieur et extérieur de xylographies créées spécialement pour le coffret, puisqu'elles ménageaient l'espace de la serrure. Leur sujet n'avait plus rien de religieux : à l'extérieur, le thème était celui de l'amour courtois, à l'intérieur, on trouvait des humains au milieu d'un bestiaire médiéval avec des chimères. Or, selon plusieurs auteurs, la chimère est le symbole de la tentation, des fantasmes et des désirs inassouvis. Cela laisse entrevoir un usage diamétralement opposé aux coffrets précédents, sur le thème de l'amour, pas nécessairement platonique. Et les ouvrages à placer dans un tel coffret ne manquent pas. On sait qu'un auteur comme le chevalier-poète Jean de Courcy a abordé de front le thème de la luxure dans son Chemin de vaillance, de 1426. Plus allusif, le Roman de la rose, qui date du XIVe siècle, a connu un vif succès avec des centaines de manuscrits. Entre les deux, le Décaméron passe toutes les situations en revue dans ses contes et s'est répandu en France après sa traduction au début du XVe. De toutes les façons, un tel coffret ne pouvait être à usage de dévotion...

Un deuxième exemplaire de ce type est connu, mais largement ruiné, de sorte que le nôtre est un quasi-unicum. Il a été une des vedettes de l'exposition Mystérieux coffrets, estampes au temps de la Dame à la Licorne, au musée de Cluny à l'automne 2019. Il était présenté dans l'exposition comme élément de contexte pour permettre la comparaison avec les coffrets à estampes proprement dits. On est donc en présence d'une nouvelle série de coffrets, ignorée jusqu'à l'arrivée sur le marché du coffret ruiné en 2012.

Les responsables du musée de Cluny rattachent cette série à la pratique des Minnekästchen, ou coffrets courtois offerts en cadeau de mariage et destinés à recevoir des livres, bijoux ou billets doux. Ces coffrets sont souvent des pièces uniques, qu'ils soient peints ou sculptés. Leur décor a pour support le bois, l'ivoire, le métal ou le cuir (bouilli, gaufré et peint). Le musée de Cluny conserve un superbe coffret en ivoire sculpté de nombreuses scènes rattachées à l'amour courtois : L'Assaut du château d'Amour, acquis à l'époque où Élisabeth Taburet-Delahaye dirigeait le musée. Le coffret offert par la fondation était certes à l'époque plus accessible que ces coffrets courtois du fait de la possibilité de dupliquer son décor gravé, mais ce dernier entre maintenant dans la catégorie des incunables, et, pour différentes raisons, cette série est devenue rarissime.

Un coffret d'ivoire siculo-arabe

Le 15 juin 2017, le musée de Cluny a pu acquérir avec notre soutien un coffret dit siculo-arabe du XIIIe siècle. Il appartient à une série bien connue de coffrets réalisés en Sicile, souvent par des artisans arabes, à partir de plaques d'ivoire reçues d'Égypte. Il est orné de motifs incisés représentant des oiseaux dans des cercles et d'un médaillon émaillé sur le couvercle. On y voit un aigle aux ailes déployées tête à droite, entouré de 24 rayons. Les deux motifs nous renvoient à l'illustre Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi des Romains, de Jérusalem et de Sicile : l'aigle à deux têtes germanique devient sur ses monnaies (les augustales) un aigle à une tête tournée vers la droite. Et les 24 rayons sont une représentation de la roue solaire, un symbole païen très ancien auquel on l'a souvent associé, en tant que centre d'un pouvoir rayonnant sur une multitude de territoires, lui qu'on qualifiait de stupor mundi.

Cela ne veut pas nécessairement dire que le coffret lui ait appartenu. Il peut aussi s'agir d'un cadeau fait à un collaborateur, ou d'un souvenir de lui commandé par un de ses partisans. Dans tous les cas, l'acharnement du pape et de Charles d'Anjou à exterminer avec barbarie ses héritiers et à faire disparaître toute trace de lui, rendent ce genre de souvenir rarissime. Le décor du coffret était inconnu aux deux grands spécialistes de cette production, Perry Cott et David Knipp, mais Isabelle Bardiès indique qu'il vient d'une collection romaine et qu'il y en a un autre au décor voisin dans un monastère italien.